5. 内閣府景気ウォッチャー調査

3月の現状判断DI(季節調整値)は、前月差0.5ポイント低下の45.1となった。家計動向関連DIは、飲食関連等が上昇したものの、住宅関連等が低下したことから低下した。企業動向関連DIは、非製造業が低下したことから低下した。雇用関連DIについては、低下した。

3月の先行き判断DI(季節調整値)は、前月差1.4ポイント低下の45.2となった。

企業動向関連DIが上昇したものの、家計動向関連DI及び雇用関連DIが低下した。

なお、原数値でみると、現状判断DIは前月差2.7ポイント上昇の47.8となり、先行き判断DIは前月差1.8ポイント低下の46.6となった。今回の調査結果に示された景気ウォッチャーの見方は、「景気は、緩やかな回復基調が続いているものの、このところ弱さがみられる。先行きについては、賃上げへの期待がある一方、従前からみられる価格上昇の影響に加え、米国の通商政策への懸念もみられる。」とまとめられる。

| 内閣府景気ウォッチャー調査 |

| 地域の景気に関連の深い動きを観察できる立場にある人々の協力を得て,地域ごとの景気動向を的確かつ迅速に把握し,景気動向判断の基礎資料とすることを目的とする。調査は毎月,当月時点であり,調査期間は毎月25日から月末である。本調査業務は,内閣府が主管し,下記の「取りまとめ調査機関」に委託して実施している。各調査対象地域については,地域ごとの調査を実施する「地域別調査機関」が担当しており,「取りまとめ調査機関」において地域ごとの調査結果を集計・分析している。 |

2.サプライチェーン関連記事抜粋:令和7年3月1日~3月31日

| | 主題 | 概要 |

| 1 | 原薬調達ルート 東和薬品可視化 | 後発薬 安定供給へ対策:災害・地政学リスク軽減 サプライチェーン一元管理 |

| 2 | フランス、防衛ファンド設立へ | 国防費、GDP比3~3.5%目指す 財政厳しく窮余の策:国民から小口投資募る |

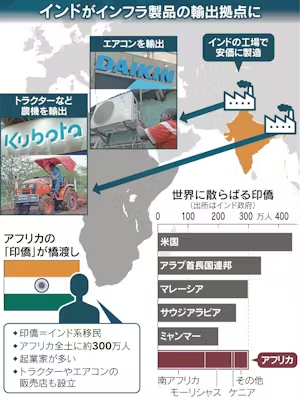

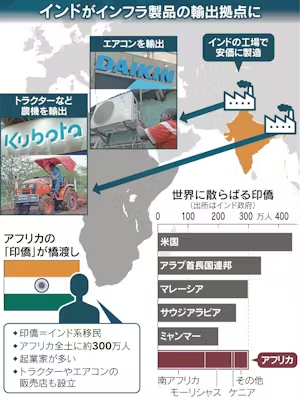

| 3 | アフリカ開拓「印僑」とともに | エアコンのダイキン、農機のクボタ インドで生産、流通網活用 |

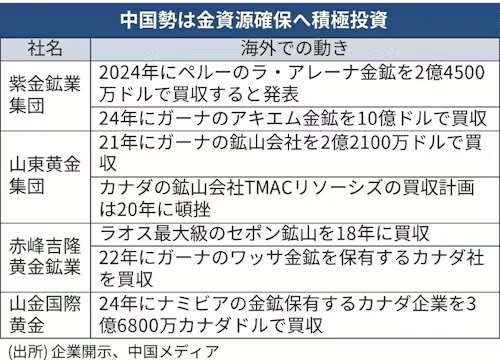

| 4 | 中国の金鉱大手「一帯一路」で採掘 | 金高騰で商機:世界で買収攻勢 中国民営金鉱大手「赤峰」香港上場で資金調達 |

| 5 | 欧州、米製品の不買広がる | 関税策への反発強く テスラは販売台数4割減 |

| 6 | 台湾「原発ゼロ」に苦慮 | 半導体で電力需要増 迫る停止期限、米は反対の構え |

| 7 | 老いる下水道、まち脅かす | 耐用年数超え、最大6割も AIで劣化箇所予測 |

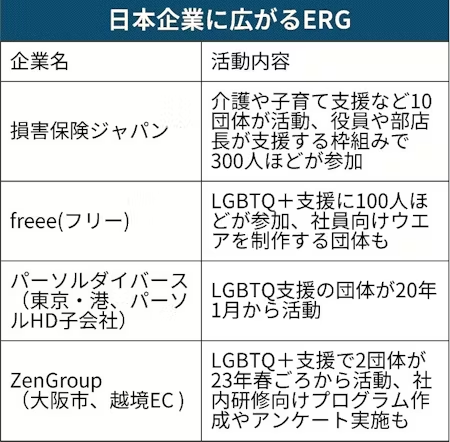

| 8 | ERG (Employee Resource Group)日本でも普及 | 電通や日立、会社が援助 性的少数者支援や女性活躍推進 |

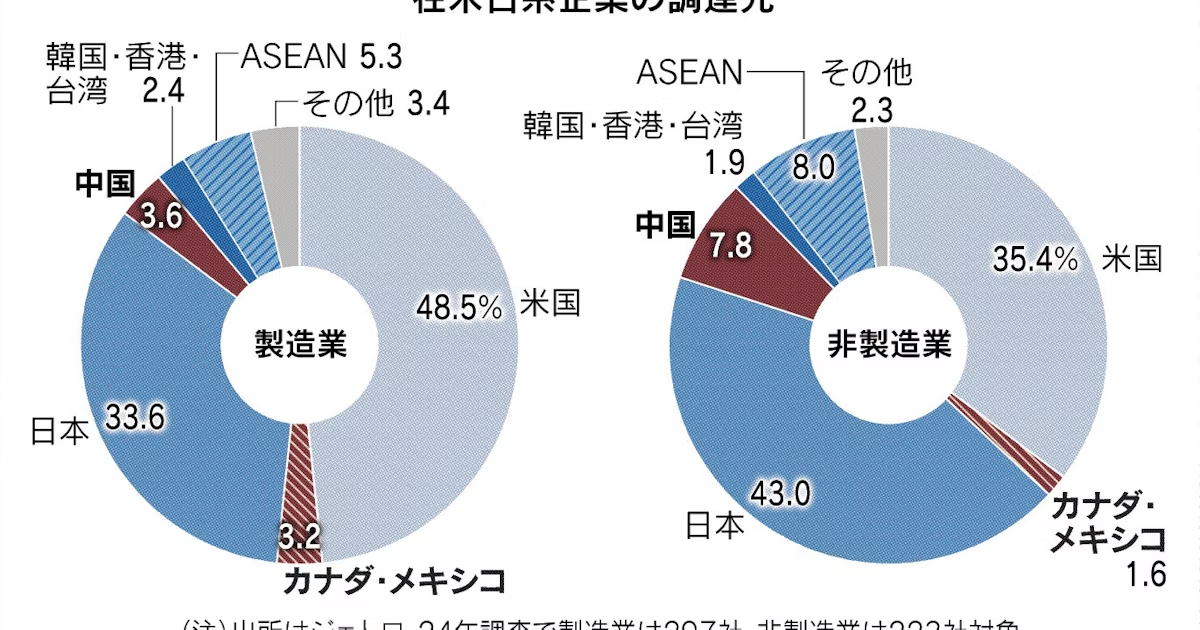

| 9 | 米関税、供給網再考迫る | サントリー:在庫積み増し バルミューダ:委託先を変更 |

| 10 | 米、先端半導体シェア2割 | 生産、国内回帰鮮明に 30年、AI向け台韓企業を誘致 |

| 11 | TSMC15兆円 供給先に接近 | 半導体投資:北米回帰に協調 アップルやエヌビディア |

| 12 | ENEOS、タイヤ原料量産 | 製油所のCO2を電気分解 供給網の排出量削減 |

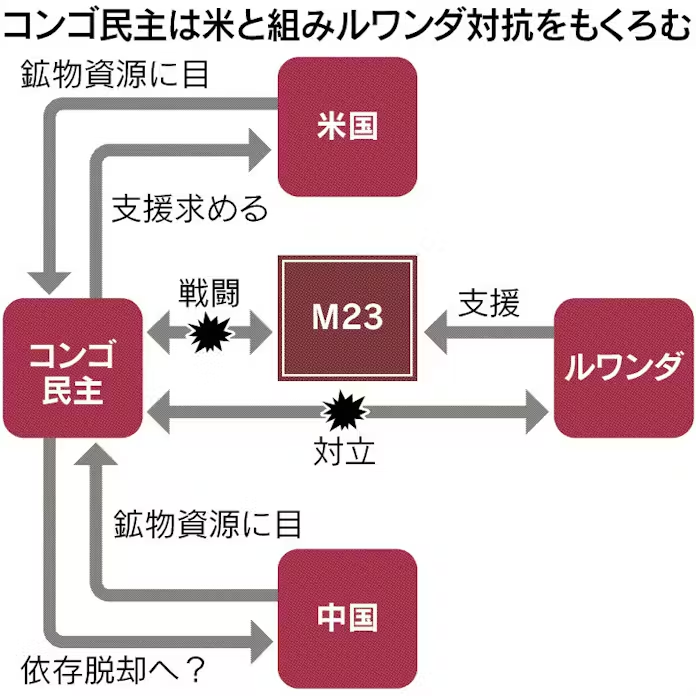

| 13 | コンゴ民主「米に資源提供」 | ルワンダ支援の反政府勢力に対抗 鉱物資源、台中依存も脱却 |

| 14 | 商社「事業再建力」見える化 | 新たに伊藤忠など開示 不採算状況、投資家の理解促す |

| 15 | ロシア原油制裁、中印が穴埋め | ウクライナ侵攻後、輸出量4倍に 北極海航路で中国へ向かう、インド行きが増加 |

≪用語解説:記事内の用語と企業を確認しましょう≫

| ③アフリカ開拓「印僑」と共に |

ダイキン工業がエアコン、クボタが農業機械で「最後のフロンティア」とされるアフリカ大陸の開拓に乗り出した。成功のカギを握るのはアフリカ全土に約300万人いるとされるインド系移民「印僑」だ。現地のインド法人が中心となって商流を形成。インドの工場から輸入した商品を販売してもらい、メンテナンスも共に担う事業モデルを描く。

|

| ④中国の金鉱大手、「一帯一路」で採掘 |

中国民営金鉱大手、赤峰吉隆黄金鉱業が金の採掘に力を入れる。このほど香港市場に上場し、調達した資金を同業の買収などにあて、上昇基調にある金の需要を取り込む。世界で中国勢への警戒感が高まるなか、中国の広域経済圏構想「一帯一路」にあたるアフリカなどで業容拡大を狙う。

|

| ⑧「ERG」日本でも普及:電通や日立、会社が援助 性的少数者支援や女性活躍推進 |

従業員有志が集い、性的少数者の支援や組織風土の改善などを行う「ERG」と呼ばれる団体の設立が日本でも増えてきた。欧米では一般的だが、日本でも従業員の帰属意識の向上などを目的に活動を後押しする。ERGは共通の特性や価値観を持つ従業員が自発的に集まって活動する。「DEI(多様性・公平性・包摂性)」の推進や職場環境の改善などがその目的となる。

|

| 【参考】 従業員リソースグループ(ERG)Employee Resource Group |

| リモートワークの普及に伴い、相対的に価値が高まっているのが「従業員同士のつながり」だ。人と人とのつながりが、いかに企業文化や職場へのコミットメントに関わっていたのかを、多くの企業が実感していることだろう。そこで注目されているのが、従業員リソースグループ(ERG)である。ERGとは、特定の共通項(性別、国籍、障がいなど)をもつ従業員が集まり、連帯して自主的に活動するコミュニティを指す。ボストン大学ワーク&ファミリーセンターのレポートによると、ERGは1960年代のアメリカで、人種間の緊張の高まりを背景に始まった。ゼロックス社のCEOジョセフ・ウィルソン氏が黒人社員にERGの設立を促し、1970年に「National Black Employee Caucus」を発足。その10年後に「Black Women’s Leadership Caucus」を立ち上げた。このように黒人や女性のためのリソースグループから始まり、LGBTQ+がそれに続き、現在では介護者、文化的多様性/地域、信仰、世代、子どもの有無、妊活中、管理職など、企業により多様なERGが発足されている。ERGは、マイノリティがネットワークを築き、経験や課題を共有して、働きやすい職場環境を築くことを目的としている。近年は、そうした職場環境の改善による従業員エンゲージメントの向上のみならず、企業のブランディングやイノベーションの創出にも貢献するものへと進化している。 ERGが企業にもたらすメリット:ERGはボトムアップ型の草の根活動であり、メンバーが自分たちでアジェンダを作成し、ミッションとゴールを設定して活動する。ミーティングを定期的に行うほか、事業や社内制度のアドバイザーとなったり、イベントを開催したり、地域でのボランティア活動を行うグループもある。ERGの活動で重要なのは、こうした取り組みを社内で発信して可視化し、関心のある他の従業員を巻き込んでいくことだ。ERGの存在感が大きくなれば、商品開発やマーケティング、業務プロセスの改善などについての話し合いの場にもなり得ることから、従業員・企業の双方にういてさまざまなメリットが期待できる。特に近年の企業経営においては、多様な属性の人材が活躍できる組織構築をめざす「ダイバーシティ&インクルージョン(D&I)」が欠かせない観点となっている。このD&Iと、従業員が自分らしく振る舞える環境の構築をめざすERGとは親和性が高く、企業にもたらす価値は大きい。代表的なメリットは次の通り: ①従業員のモチベーションの向上:従業員がお互いを尊重しながら、共に学ぶ姿勢が重視されるERGは、従業員の個人的な目標やキャリアプランのサポートになり得る。自ずと仕事へのやりがいや刺激が得られるため、高いモチベーションをもって業務に取り組む従業員の増加が期待できる。結果的に、離職率の低下にもつながるだろう。 ②多様性を受け入れる企業文化の醸成 ERGでは、グループの取り組みが社内に報告・発信される。従業員同士がそれぞれの立場について理解を深めることで、自然とダイバーシティ教育がなされる。多様性を認め合う企業文化が醸成されれば、企業全体のインクルージョン推進が広がることはもちろん、従業員の企業に対する信頼度もアップする。 ③新しいビジネス機会の創出VUCA(不確実性)の時代に企業が競争優位を獲得するためには、変化を察知し、新たなビジネスを生み出すイノベーションが必要である。同質的な組織ではイノベーションが生まれにくい。さまざまなキャリアや価値観をもつ多様な人材を活かすERGのようなグループは、ビジネス戦略や事業運営に重要な貢献をするグループへ発展することが期待できる。 |

| ⑨米関税、供給網再考迫る |

米国によるメキシコ、カナダ、中国への関税発動を受けて、北米圏や米中を結ぶサプライチェーン(供給網)を構築してきた日本企業は対応を急いでいる。サントリーホールディングス(HD)などは事前に在庫を積み増し、バルミューダは製造委託先を見直す。今後の通商政策も見通しにくく、かじ取りは一段と難しくなっている。

|

| ⑬コンゴ民主「米に資源提供」 反政府勢力に対抗 |

コンゴ民主共和国は東部で続く反政府勢力との戦闘を巡り、トランプ米政権に接近している。コンゴ政府は米の支援と引き換えに、自国の鉱物資源の利権を提供する提案をしている。中国に依存してきた政策を転換し、反政府勢力を支援するルワンダに対抗する。

|