5. 内閣府景気ウォッチャー調査

V 内閣府景気ウォッチャー調査

1月の現状判断DI(季節調整値)は、前月差19.6ポイント低下の37.9となった。家計動向関連DIは、飲食関連等が低下したことから低下した。企業動向関連DIは、非製造業等が低下したことから低下した。雇用関連DIについては、低下した。1月の先行き判断DI(季節調整値)は、前月差7.8ポイント低下の42.5となった。家計動向関連DI、企業動向関連DI、雇用関連DIが低下した。なお、原数値でみると、現状判断DIは前月差22.7ポイント低下の35.9となり、先行き判断DIは前月差5.9ポイント低下の43.6となった。今回の調査結果に示された景気ウォッチャーの見方は、「景気は、新型コロナウイルス感染症の影響により、持ち直しに弱さがみられる。先行きについては、持ち直しへの期待がある一方、コスト上昇等や内外の感染症の動向に対する懸念がみられる。」とまとめられる。

※地域の景気に関連の深い動きを観察できる立場にある人々の協力を得て,地域ごとの景気動向を的確かつ迅速に把握し,景気動向判断の基礎資料とすることを目的とする。調査は毎月,当月時点であり,調査期間は毎月25日から月末である。本調査業務は,内閣府が主管し,下記の「取りまとめ調査機関」に委託して実施している。各調査対象地域については,地域ごとの調査を実施する「地域別調査機関」が担当しており,「取りまとめ調査機関」において地域ごとの調査結果を集計・分析している。

2.物流・購買・調達・サプライチェーン関連記事抜粋:令和4年1月1日~1月31日

| 主題 | 概要 | |

| 1 | 供給網のリスク可視化 | 三井物産、生産履歴を追跡 衣料品の原材料調達先の確認 |

| 2 | 事業継続へ企業奔走 | オミクロン拡大、計画見直し8割 日産・トヨタなど工場休止:供給網、高まるリスク |

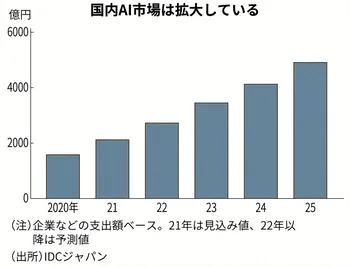

| 3 | 「グリーンAI」新興が知恵 | ハイレゾ、空調なしサーバー 消費電力少なく、脱炭素を後押し |

| 4 | 日立、全社員ジョブ型に | 必要スキル、社外にも公表 高度人材、内外から募る |

| 5 | 技術保護、防げぬ抜け穴 | 情報共有資格は先送り 政府は段階的に技術保護体制を強化する |

| 6 | 先端技術「軍民両用」に懸念 | 対策法案、特許公開制限など4本柱 掛け声先行;惑う民間 |

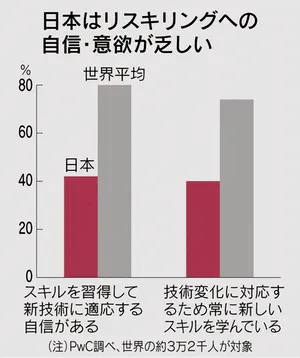

| 7 | リスキリングでDX攻略 | 中高年の力引き出せるか デジタル人材育て生産性向上 |

| 8 | 金融大手リライアンス・キャピタル破綻 | インド財閥、兄弟で明暗 4100億円の債務不履行起こす |

| 9 | 東電、四電力から緊急融通 | 寒さで需要増太陽光は出力減 脆弱な送電網増強急務 |

| 10 | テスラ、稼ぐ力でも存在感 | 利益率でトヨタ上回る 前期12% 新型車生産には遅れ |

≪用語解説:記事内の用語と企業を確認しましょう≫

| 職務記述書 job description |

| job descriptionの訳語で、職務内容を記載した雇用管理文書である。社員の職務を明確化する役割がある。評価制度が一般的である欧米では、雇用管理の土台となる文書として広く用いられている。一つの(「一人の」ではなく)ポストに一つの文書となるのが基本であるが、一つの文書で同一職務担当者に適用することも可能である。個人でなく「ポスト:職位」に用意されている文書であり、組織の活動目的の反映も行いやすくなる。「人」とのつながりは、評価行為で行うのが一般的である。調整機能を、一人ひとりが会社の存続のために行う「努力」に求めるのが本来の姿である。ただし、人員削減に活用する組織もあれば、社員の能力開発の土台として活用する組織もある。以上のように「両刃の刃」的性質を持つが、それはすなわち雇用管理のOS的存在である証である。日本の組織が、職務記述書を日本語で表記する場合には「人は言語で思考し、判断し、行動する」ものであるから、欧米言語と日本語の異なりがもたらす情報の整理を欠かすことは出来ない。言語は風土という背景を反映していることから、ジョブ・ディスクリプションの作成においては、日本の風土、日本語の特性、日本人の意思疎通の特性、日本の組織における業務進行の特性等、風土を反映した上で、上記概要をカバーできる内容に整えることが不可欠である。 |

| グリーンAI |

| 環境問題をAIの活用によって解決しようという分野の総称。主たる分野は、(1)地球環境(2)エネルギー問題(3)生物多様性保全(4)資源循環の四つ。この各分野でAIがどのように活用できるかを、自然科学と社会科学(経済学、経営学)の観点から考えている。環境問題にAIが貢献するのは、二つの側面〜科学と経済についてであり、対象が「自然」であるか「社会」であるかの違いだ。環境問題の原因解明と防止を科学的側面からAIを活用する。社会システムの変革をAIによって成し遂げ、経済的メリットを提供できることによって持続可能にし、ビジネスとして成立させることが国境や政治的相違を乗り越える最も手取り早い手法である。 |

| 事業継続計画 business continuity planning: BCP |

| 事業継続計画とは、災害などの緊急事態が発生したときに、企業が損害を最小限に抑え、事業の継続や復旧を図るための計画。事業継続と復旧計画(Business Continuity & Resiliency Planning, BCRP)とも呼ばれる。企業に対する潜在的な脅威に対処するための予防に加えて、ディザスタリカバリによる事業の継続的な運用を可能にすることを目標とする。類義語としてコンティンジェンシープラン(緊急時対応計画)があり、この語も非常事態が発生した場合の対応策をまとめた計画を表すが、事業継続よりも緊急時の初動計画に力点をおいている。サプライチェーンの中断、重要なインフラストラクチャ(主要な機械装置、コンピュータ、ネットワーク等)の損失または損傷など、運用に悪影響を与える可能性のある事象は全て事業継続計画に含める必要がある。そのため事業継続計画は危機管理の一部として扱われ米国では政府機関はこのプロセスを運用継続計画(COOP)と呼んでいる。事業継続計画は、様々な災害シナリオと、特定のシナリオで事業が通常営業に復旧するために企業が実行する手順の概要を示す。 |

| リスキリング(Reskilling) |

| 働き方の多様化や技術の進展などによる産業構造の根本的な変化によって、今後新たに発生する業種や職種に順応するための知識やスキルを習得することを目的に、人材の再教育や再開発をする取り組みを意味する。 1)リスキリングの定義:経済産業省は「新しい職業に就くために、あるいは、今の職業で必要とされるスキルの大幅な変化に適応するために、必要なスキルを獲得する/させること」と定め、リスキリングは社会人の転職やキャリアアップの場で多く用いられる傾向がある。 2)リスキリングとリカレントの違い:主体が企業側になるのか、労働者になるのかという部分が大きく異なり、リスキリングは企業側がこれから必要となる知識やスキルを身につけてもらうために従業員に対して施す取り組みで一方、リカレントは社会人が今の仕事で必要となる専門的知識やスキルを身につけたり、就業先を一度離れ、教育機関で学び直したりするなど、自らのライフスタイルに合わせた生き方や働き方を選ぶための手段。 |