⑤ 内閣府景気ウォッチャー調査

内閣府景気ウォッチャー調査

1月の現状判断DI(季節調整値)は、前月差3.1ポイント低下の31.2となった。

家計動向関連DIは、小売関連等が低下したことから低下した。企業動向関連DIは、製造業等が低下したことから低下した。雇用関連DIについては、低下した。1月の先行き判断DI(季節調整値)は、前月差3.8ポイント上昇の39.9となった。家計動向関連DI、企業動向関連DI、雇用関連DIが上昇した。なお、原数値でみると、現状判断DIは前月差6.4ポイント低下の30.1となり、先行き判断DIは前月差5.4ポイント上昇の41.5となった。今回の調査結果に示された景気ウォッチャーの見方は、「景気は、新型コロナウイルス感染症の影響により、このところ弱まっている。調査では、新型コロナの感染拡大で先月、11の都府県に緊急事態宣言が出されたことを受けて、1都3県あるレストランからは「午後8時で閉店といわれ、夜の客が全く来ていない」といった声や、近畿地方の衣料品店からは「新しい服を着て出かける場所がなく、服は必要ないと判断されている。このままでは廃業する道しか残されていない」といった声が寄せられた。一方、2か月から3か月後の景気の先行きを聞いた指数は前の月より3.8ポイント上がって39.9となり、内閣府は「新型コロナの影響により、このところ弱まっている」と基調判断を下方修正したが、先行きについては「調査では新型コロナのワクチンの普及への期待感も表れている」としている。

※地域の景気に関連の深い動きを観察できる立場にある人々の協力を得て,地域ごとの景気動向を的確かつ迅速に把握し,景気動向判断の基礎資料とすることを目的とする。調査は毎月,当月時点であり,調査期間は毎月25日から月末である。本調査業務は,内閣府が主管し,下記の「取りまとめ調査機関」に委託して実施している。各調査対象地域については,地域ごとの調査を実施する「地域別調査機関」が担当しており,「取りまとめ調査機関」において地域ごとの調査結果を集計・分析している。

2.物流・購買・調達・サプライチェーン関連記事抜粋:令和3年1月1日~1月31日

| 主題 | 概要 | |

| 1 | 半導体 対中制裁でひっ迫 | 台湾勢に注文殺到 生産限界 車減産の引き金に |

| 2 | 住友鉱山、電池材生産2倍 | EV需要拡大にらむ 原料調達、海外に新拠点も |

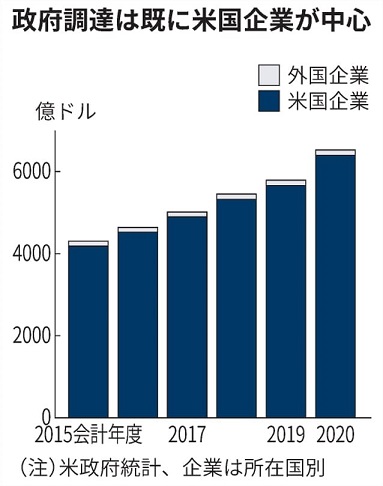

| 3 | バイデン政権「内向き」継承 バイアメリカン法 | 米政府調達、自国品を拡大 労働者層をつなぎ留め |

| 4 | インドのネット学習 エリートに照準 | インドのオンライン教育大手「バイジューズ」が有力進学塾買収へ向かう:生徒2.6億人争奪戦 |

| 5 | 売上高3000億円以上を監視 | 公正な取引の浸透課題 巨大IT規制法、来月施行 |

| 6 | ワクチン日本で量産 | アストラゼネカ 国内安定調達へ道筋 バイオ製薬のJCRファーマ:神戸工場で原液製造 |

| 7 | 「777X」開発遅れ 影響拡大 | ボーイング、前期1.2兆円赤字 川重・三菱重も痛手 |

| 8 | 製紙原料調達、頼みは東南アジア | 中国、古紙輸入を全面禁止 再生パルプ現地生産 |

| 9 | エアコン部品、世界共通化 | ダイキン:開発期間・コスト半分 新たな設計手法を2023年に全面導入する |

| 10 | 独高級車、進む中国依存 | 大手3社、昨年販売台数最高 欧州苦戦、EVに活路 |

≪用語解説:記事内の用語を確認します≫

| バイアメリカン法《Buy American Act》 |

| 米国で国内産業の保護・生産奨励を目的として、自国製品の優先購入などを義務付けた法律。大恐慌下の1933年に、政府調達などで国内製品を優先採用するよう義務付けたのが最初。2009年2月に成立した米国の景気対策法では、公共事業などに米国製の鉄鋼製品の購入を義務付けるバイアメリカン条項が盛り込まれた。世界貿易機関(WTO)の協定に違反しないよう「国際的な合意に沿って適用する」との文言が加えられたが、保護主義化を促すおそれがあるとして国内外で懸念が高まっている。 バイデン氏は、バイ・アメリカン政策の強化について「中核的なこの課題に対し、集権的かつ調整された取り組みを行っていく」ことを強調した。そのために、ホワイトハウス内の行政管理予算局(OMB)に、政府横断でバイ・アメリカン政策の実施を監督する部署と高官ポストを新設するとした。政府調達規則については、(1)例外適用の厳格化と、(2)政府機関が調達する製品における国内調達比率の引き上げが焦点となる。労働組合は歓迎する一方、米業界団体は政府調達案件のコスト増や外国の投資家からの反発を招くと懸念を表明している。 |

| インド・バイジューズ Byju’s |

| インドで最も評価の高いEdtech(教育テック)のスタートアップByju’sは、国内と海外のマーケットに学習アプリを拡大していくために1億5000万ドル(約160億円)を調達した。資金調達ラウンドを主導したのは、カタールの政府系ファンドのカタール投資庁で、Edtechスタートアップに多く投資しているOwl Venturesも参加した。Owl Venturesにとってはこれがインドのスタートアップに対する初めての投資だ。関係筋によると、Byju’sの評価額は昨年の約40億ドルから、この新規ラウンドで57億5000万ドルに上昇したとという。同社はこれまでに約9億2500万ドルを調達した。新たに得た資金では積極的に国際市場を開拓していくという。同社は米国、英国、豪州に進出する計画を明らかにしていた。同社は、全児童・生徒が複雑な単元を理解できるよう、チューターがピザやケーキなどの実物を使って説明するアプリを提供し、大学や大卒レベルのコースもある。また数年に亘ってアプリで使われる英語のアクセントを微調整し、様々な教育システムに対応してきた。登録ユーザーは3500万人以上で、そのうち約240万人は有料のユーザーだ。傑出した政府系ファンドと投資ファンドからの資金提供は、同社のビジネスの強固な基盤の証明で、それはインドがデジタル学習の分野をグローバルに開拓しているからだ。5〜24歳の人口では、インドが世界一で、コンサルティング会社のKPMGとGoogleの2017年の報告によると、インドのオンライン教育市場の売上は2021年までに19億6000万ドルに成長すると見込まれている。CEOのRaveendran氏は、同社を今後2、3年以内に株式公開する予定であると述べている。 |

| 巨大IT規制法 |

| 巨大IT企業への規制を新たに設ける法律が2月1日、施行された。立場の違いを背景にした不公正な取り引きを防ぐため、通販サイトを運営するIT企業などに対しわかりやすい形で契約条件を取引先に開示することなどを義務づける。この法律は、巨大IT企業が取引先より強い立場にあることを背景に、自社に有利な契約をしたり一方的に手数料を引き上げたりすることを規制するもので、対象となるのは、国内での売り上げが▽3000億円以上の通販サイトや、2000億円以上のスマートフォンの「アプリストア」などを運営する事業者。楽天やヤフー、アマゾン、グーグル、アップルなどが想定され、わかりやすい形で契約条件を取引先に開示すること、契約内容を変更する際には事前に通知することなどが義務づけられる。 従わない場合は、経済産業省が勧告や措置命令を出せるほか、独占禁止法に違反する疑いがある場合には、公正取引委員会に対処を要請することができる。更に、IT企業側に対し、情報開示の状況などの自己評価を行い、毎年、報告書を経済産業大臣に提出するよう求めている。巨大IT企業をめぐっては、影響力の高まりを背景にEUなどで規制を設ける動きが進んでいて、日本も今回の法律をきっかけに監視を強めることにしている。 アマゾンジャパンは、平成28年8月には他の通販サイトよりも商品の価格を高くしないよう取り引き業者に求めたなどとして、平成30年3月には、利用者に販売した商品の値引き分を補填させたなどとして、公正取引委員会の立ち入り検査を受けた。いずれもアマゾンジャパンは違反とされた行為をやめ、平成30年のケースでは取り引き業者に対し約20億円を返金することになった。一方、今回の法律は、巨大IT企業が運営する規模の大きな通販サイトやアプリストアで取り引きする事業者の保護が主な目的で、こうしたサイトで買い物をする一般の消費者を保護するための法律は、現在、消費者庁が規制の内容について検討を進めている。 |

| JCRファーマ |

| 英製薬大手アストラゼネカは近く日本で新型コロナウイルスワクチンの量産に乗り出す。ワクチンの基となる原液を受託生産するのが中堅製薬のJCRファーマだ。神戸市の工場で約9000万本分をつくる予定。アストラゼネカの日本向けワクチンの75%に相当する。原液はワクチンの安定供給にとって重要度が高く、JCRの生産力に期待が集まる。同社は兵庫県芦屋市に本社を置く製薬企業。製薬会社の研究者だった芦田信会長が1975年に独立して設立した。希少疾患を対象としたバイオ医薬品の開発・製造を手掛ける。遺伝子難病群の「ライソゾーム病」の治療薬開発も進めている。売上高は約270億円(2021年3月期見通し)と小さいが、その技術力は世界の製薬大手を引き付ける。過去には希少疾患の治療薬開発を目的に英製薬大手グラクソ・スミスクライン(GSK)と資本提携を結んでいた。今回、アストラゼネカから原液生産を打診された同社はこれまでワクチンの開発・製造の実績はないが、細胞培養の技術に強く、原液製造に転用できる大型タンクなどの培養設備もある。追加投資することなく生産できる利点があった。両社は20年7月末に協議を開始し、12月に本契約を結ぶ前から技術移管を始め、早期の量産に向けて準備していた。 |