5. 内閣府景気ウォッチャー調査

1月の現状判断DI(季節調整値)は、前月差0.2ポイント低下の48.5となった。家計動向関連DIは、住宅関連等が上昇したものの、小売関連等が低下したことから低下した。企業動向関連DIは、非製造業等が上昇したことから上昇した。雇用関連DIについては、上昇した。1月の先行き判断DI(季節調整値)は、前月差2.5ポイント上昇の49.3となった。家計動向関連DI、企業動向関連DI、雇用関連DIが上昇した。なお、原数値でみると、現状判断DIは前月差2.5ポイント低下の46.5となり、先行き判断DIは前月差2.8ポイント上昇の49.1となった。今回の調査結果に示された景気ウォッチャーの見方は、「景気は、持ち直しの動きがみられる。先行きについては、価格上昇の影響等を懸念しつつも、持ち直しへの期待がみられる。」とまとめられる。

※地域の景気に関連の深い動きを観察できる立場にある人々の協力を得て,地域ごとの景気動向を的確かつ迅速に把握し,景気動向判断の基礎資料とすることを目的とする。調査は毎月,当月時点であり,調査期間は毎月25日から月末である。本調査業務は,内閣府が主管し,下記の「取りまとめ調査機関」に委託して実施している。各調査対象地域については,地域ごとの調査を実施する「地域別調査機関」が担当しており,「取りまとめ調査機関」において地域ごとの調査結果を集計・分析している。

2.サプライチェーン関連記事抜粋:令和5年1月1日~1月31日 ※今月は関連する図表を多く取り上げている。

| 主題 | 概要 | |

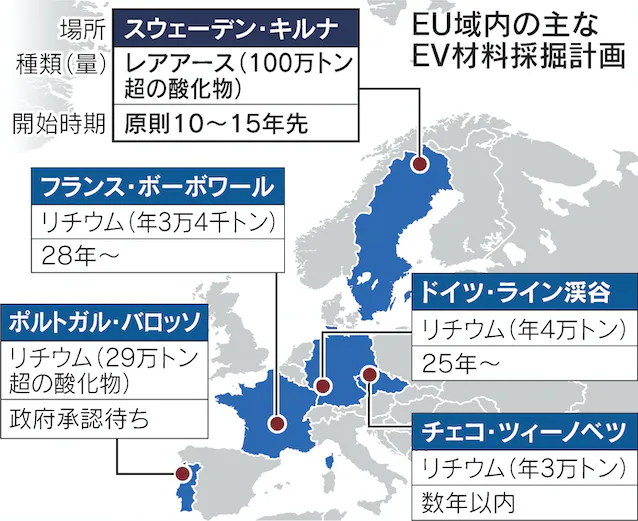

| 1 | 欧米、レアアース自前生産へ | スウェーデンで大規模鉱床 中国依存から舵を切る |

| 2 | 国内生産、新興勢も回帰 | 地政学リスクなどに備え 背景に原材料高 |

| 3 | 供給網、省エネに5千億円 | 経産省、時間擁する投資を支援 中小に手厚く、競争力向 |

| 4 | プラント修理「ムダ」省く | データで劣化予測 動員2割減、作業も可視化 |

| 5 | 日本の生産活動 鈍い回復 | コロナ前比6%減 調達 海外依存に弱さ 国内回帰で立て直しも |

| 6 | 陸上養殖、事業化相次ぐ | サバを25年目途 管理の手軽な装置 |

| 7 | アフリカ、債務危機顕在化 | ガーナ、二国間で支払い停止 物価高騰で返済負担増 |

| 8 | リスク開示「地政学」倍増 | 調達影響、平時から備え 経済安全保障への対応強化 |

| 9 | ITの公共調達、大手依存脱却 | 2024年度にもソフトの一覧サイト 新興を選び易く |

| 10 | ダイキン、空調を遠隔監視 | 130億円で米社買収 販売店の保守業務 効率化 |

| 11 | シェルター整備 財政支援 | 有事の避難 海外先行 企業導入促す |

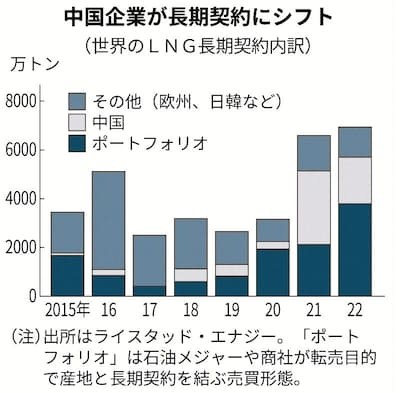

| 12 | 中国、LNG長期契約急増 | 世界の4割、影響力増す シノペックなど。安定調達図る |

| 13 | 環境・人権対策に企業保険 | ESG経営 備え広がる 東京海上は再発防止補償 |

| 14 | 米アップル、内製化で賭け | 高収益は調達リスクと裏腹 アップル社独自のサプライチェーン構築 |

| 15 | ピンチの今こそ「大移動」 | 世界中で教育訓練 供給網の透明化進める |

≪用語解説:記事内の用語と企業、統計図表を確認しましょう≫

欧米が電気自動車(EV)や風力発電機に不可欠なレアアースの自前生産を急いでいる。スウェーデンでは欧州最大規模の鉱床が見つかった。最大の供給国である中国からは有事に調達できなくなる恐れがある。経済安全保障の観点で中国依存の脱却を狙う。 |

| 国内生産、新興勢も回帰 |

地政学リスクなどに備えようと、製品の生産を国内に回帰する動きがスタートアップでも広がってきた。歯列矯正器具を手掛けるDRIPS(ドリップス、東京・千代田)は、べトナムの歯科技工所への製造委託分の大半を切り替えた。原材料費の高騰などを製品価格に転嫁できないスタートアップは多い。機動力を生かした生産体制の見直しでリスク回避を図る。   |

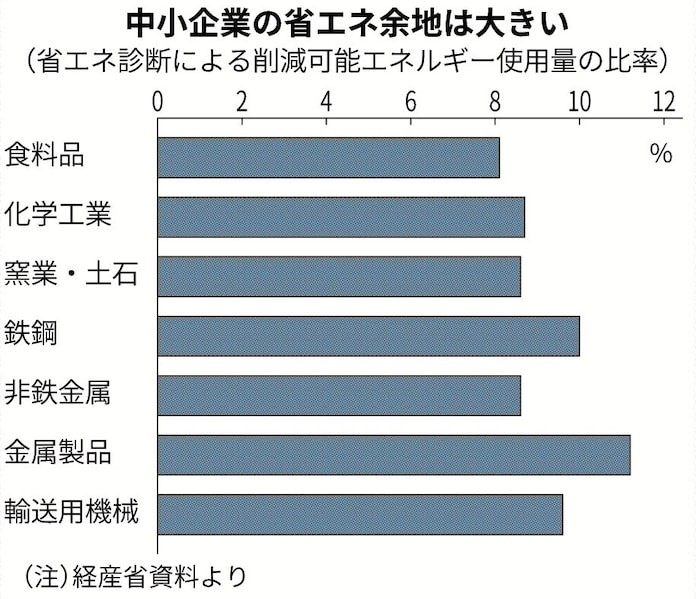

| 供給網、省エネに5千億円 |

経済産業省は供給網の省エネルギー化を進めるため、中小製造業を主な対象に3年間で5000億円の補助枠を設ける。熱効率が高い工業炉など一定の時間がかかる投資を、複数年にわたって支援する。米アップルなど世界の大手企業は取引先を含めた供給網全体の脱炭素を目指している。大企業と比べて遅れた中小企業の脱炭素を進め、供給網の競争力を高める。 |

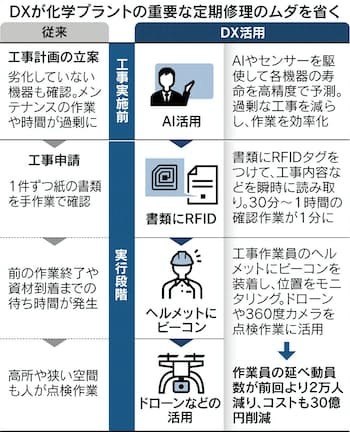

| ④ プラント修理「ムダ」省く |

三菱ケミカルグループは石油化学プラントの定期修理の必要性や作業状況をデータで可視化し、計画から働き方までムダを省く。検査や24時間操業のデータを分析し、機器の劣化を予測する。RFIDタグやビーコンも駆使して、延べ10万人超の動員数を従来より2割減らした。2024年春には作業員への残業上限規制が迫り、人手や職人技に頼ってきた大規模修繕のプロセスを変える。  |

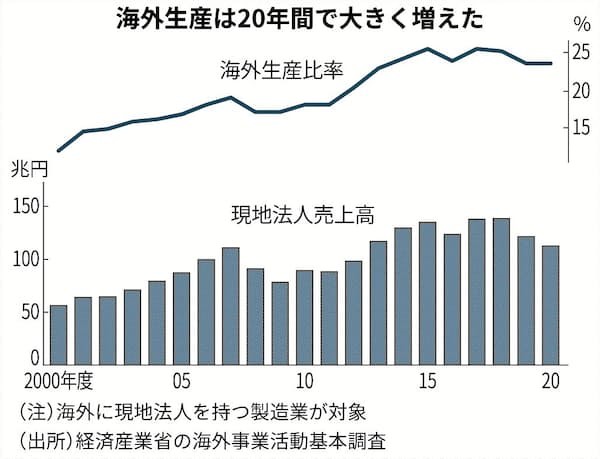

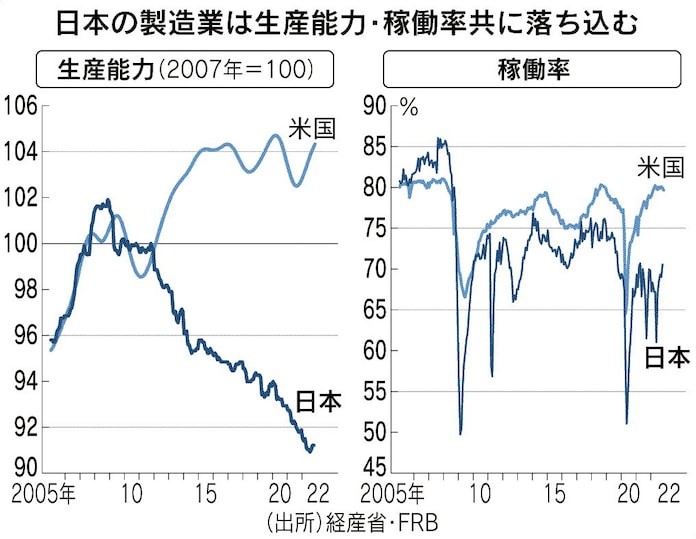

| ⑤ 日本の生産活動 鈍い回復 |

先進国で日本の生産活動の鈍さが際立っている。2019年と比べた足元の水準が日本は6.0%下回るのに対し、米国は2.0%増、欧州は1.8%増と新型コロナウイルス禍前を上回った。日本はアジアの供給網が混乱した影響が大きく、成長性の高い製品が乏しい構造問題も抱える。企業の投資意欲は強く、経済安全保障や脱炭素など新たな潮流に合わせた立て直しが焦点となる。   |

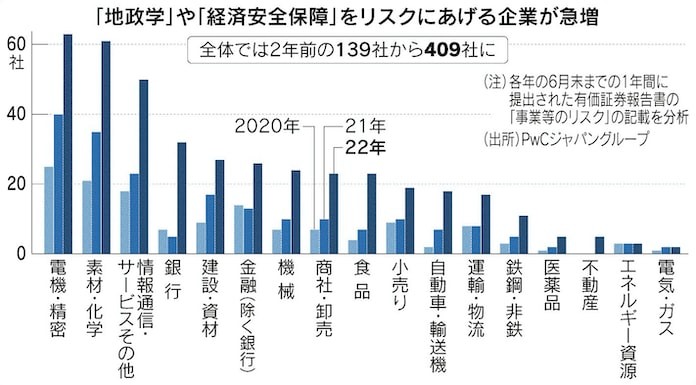

| ⑧ リスク開示「地政学」倍増 |

企業が地政学リスクや経済安全保障への対応を強化している。事業リスクに地政学などを掲げる企業は1年で倍増した。三菱ケミカルグループや東レ、川崎重工業は情報の収集、分析を担う専門部署を設置し「台湾有事」などに備えて供給網の見直しや国内外の規制対応などを急ぐ。ただ海外展開する企業の5割が専門人材の不足を訴えるなど課題も多い。 |

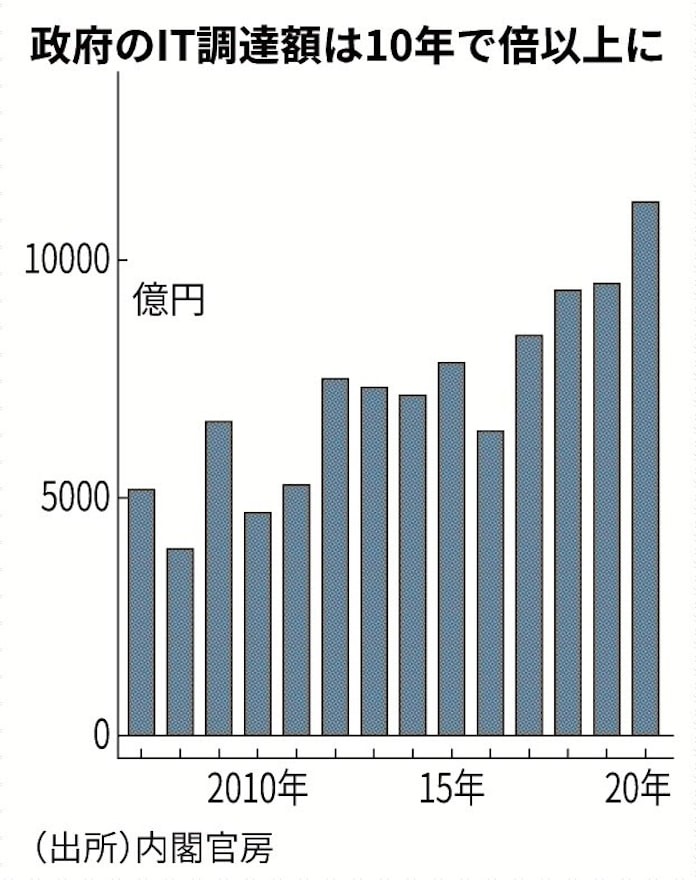

| ⑨ ITの公共調達、大手依存脱却 |

政府は国や地方自治体のIT調達に新たな手法を導入し、2024年度にもオンライン調達できるようにする。大企業だけでなくスタートアップや地方企業の業務用ソフトウエア、サービスを一覧できるサイトを新設し自治体などがより良いものを選び易くする。行政経費のムダの一因とされる特定の大手による囲い込みを減らす。  |

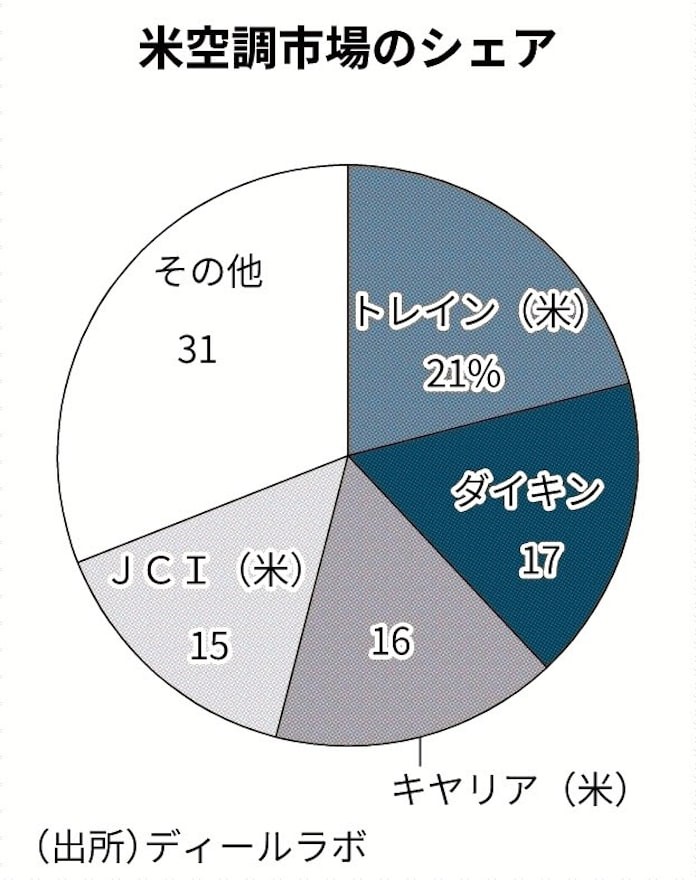

| ⑩ ダイキン、空調を遠隔監視 |

ダイキン工業が米国で空調機器の流通網をてこ入れする。通信機器を手掛けるベンスターを約130億円で買収、同社が手掛ける住宅の空調機器を遠隔監視するサービスを提供する。同国に約7万店強を擁する販売店を活用して顧客との接点を増やし、得意とする省エネ機器を売り込む。米政府の環境規制強化も追い風に、現地大手が強い米国で2025年までにシェア首位を目指す。   |

| ⑫ 中国、LNG長期契約急増 |

中国のエネルギー各社が液化天然ガス(LNG)の長期購入契約を増やしている。少量を随時売買するスポット取引に比べて、発電燃料など向けに数十年にわたって安定調達できるためだ。2022年末までの2年間で中国勢が締結した購入契約量は年5千万トン近くに上り、世界全体の4割を占めた。調達先は米国やロシアから中東に広がり、大口の買い手として中国の影響力が高まる。  |