3.おわりに:

国際法とは何かを考えてみた。国際法は、international law, law of nationsまた、国際公法とも言う。明治期までは万国公法とも呼ばれ、国家間の法や国際社会の法であるとされる。そして、法の一般原則というものがあり、「文明国が認めた法の一般原則」であり、主要法系に属する世界の国々の国内法に共通して認められる原則の中で、国際法秩序にも適用可能と判断できるものを指すそうだ。

19世紀には国際法の法源は条約と慣習国際法であるとされてきたが、これらに加えて1921年の常設国際司法裁判所規程は法の一般原則を裁判基準として認め、国際司法裁判所規程も上記国際司法裁判所規程のようにこの立場を踏襲している。更に現代では二国間の仲裁裁判条約や、多数国間条約に定められた裁判条項においても裁判基準として挙げられていることから、法の一般原則は国際司法裁判所の裁判基準であることを越えて「法の一般原則」も国際法秩序における独立した法源であるとする考えが、今日では広く認められている。

現下のロシアのウクライナ侵略戦争を見ると、またPRC中華人民共和国と北朝鮮の海外行動を見るにつけ、いくら国際的な枠組みを作っても守らない国がいれば意味がないということだ。日本人は、よく国際問題だとか国際法に反しているなどと簡単に語るが、上記のように「文明国が認めた法の一般原則」故に、文明国でない国々には適用されないと解釈できる。実際、中露鮮(中華人民共和国・ロシア・北朝鮮)は法律を無視して好き放題やっている。

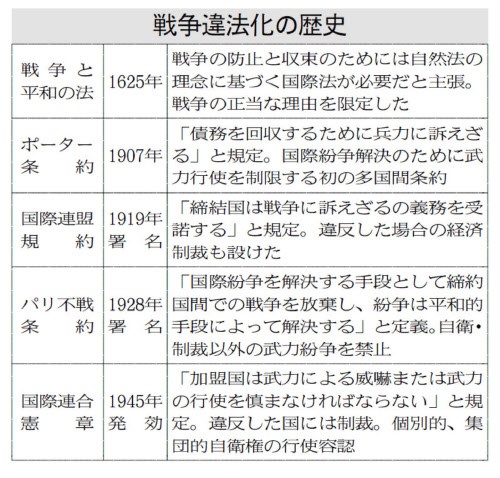

国際相互依存関係は、国際法の成立の基礎条件であったが、同時に国家間の対立関係は、国際法における戦争の法的地位に反映せざるをえなかった。すなわち、第一次世界大戦以前の国際法にあっては、戦争に際して適用される個別的な規則、例えば砲撃、傷病兵の取扱い、捕虜、占領などのような規則は確立していたが、戦争そのものを実行する国家の行為については、全く放任し、法的規制の対象としなかった。つまり、戦争は、国際社会における決闘として認められ、いずれの国家の大義を認めるかを決する最後の手段とされてきた。しかし、第一次世界大戦後は、このような戦争の地位を否定し、侵略戦争すなわち攻撃戦争を違法化する一般的な条約が結ばれてきた。国際連盟規約、不戦条約、国際連合憲章はその代表的な例である。

法律を無視できるならば誰が遵法するのか。世の中が益々おかしくなっている気がするのは筆者だけだろうか。と言うのは、法治国家に住む以上法律を守るのは当たり前と思っていたが、

PRCやDPRK(Democratic People’s Republic of Korea)は、違法行為を止めない、注意しても、国際裁判所に訴えても、常に無視し、内政干渉として逆切れする始末だ。

卑近な例が史上類を見ない日産自動車元会長の逃亡事件だ。同被告は、フランス当局による国際手配を受け、日本だけでなくフランスでも刑事責任を追及されている。国際的な包囲網は狭まっただが、レバノンに逃亡中の同被告がフランスに身柄を引き渡されるかどうかは見通せない。日本側は国際刑事警察機構(ICPO)経由でレバノン側に身柄拘束を要請したが、同国は犯罪人引渡条約を締結していない国に対し自国民を引き渡すことを禁じており、日本への移送は実現していない。また、フランスもレバノンの旧宗主国とはいえ、同条約をレバノンと結んでいない点で日本と変わらない。要するに国際社会は極悪人に対しても何ら手の施しようがないのだ。

国際機関とは、複数の国に跨って存在し、国際的に活動を行う組織で国際組織、国際機構とも訳され、次の二つの種類に分類される:

- 政府間組織 (intergovernmental organization) 主に主権国家(加盟国と呼ばれる)で構成されている組織。条約によって設立されている組織であり、常設の事務局を持ち、構成員が国家であることが条件である。この種類の国際機関の例として、国際連合(UN)、欧州安全保障協力機構(OSCE)、欧州評議会(CoE)、国際労働機関(ILO)、国際刑事警察機構(INTERPOL)、国際農業研究協議グループ(CGIAR)がある。

- 国際非政府組織 (international nongovernmental organization) 国際的に活動する非政府組織(NGO)。この種類の国際機関には、世界スカウト機構、赤十字国際委員会、国境なき医師団などの国際的な非営利団体(NPO)が含まれる。

今日では侵略戦争の違法性は、世界の全ての国によって法的に確信されていると言って良い。このような戦争の違法化現象は、古典的国際法から現代国際法への転換の軸をなしていると思われる。これを軸として、紛争の平和的解決や集団安全保障の制度化、さらに一般的平和機構(とくに国連)の設立がもたらされたのである。しかし、現代国際法への転換は、かならずしも戦争の法的地位の変化だけに尽きるのではない。かつて国際法は、相互に平等で主権的な国家を法の主体としていた。このような国家は全地球からみれば面積にしろ、人口にしろ一小部分にすぎず、他の大部分の地域は植民地として国際法の客体の地位に置かれていた。しかし第二次世界大戦後、これらの地域の住民の自覚と闘争によって、政治的独立が次々と獲得され、人民の自決権は国際法のうえでも不動の原理として確認されるに至った。そこから出発して、従来先進国の軍事的・経済的な力によって形成されてきた旧秩序に替わって、新国際経済秩序の樹立が現実的日程に上り、国際法は内容的にも変容の時期を迎えている。国際法は、将来にわたって侵略戦争を否定するのみならず、過去に遡って力によって形成された不平等秩序を再編し復原することを課題として担っているのである。

日本国憲法9条は交戦権を否認し、陸海空のいかなる戦力も保持しないと定める。ただ自国が攻撃を受けた際に反撃する個別的自衛権と、同盟国などが攻撃された際に共に反撃する集団的自衛権は限定的に行使できる。東京外国語大学の篠田英朗教授は「日本政府は自衛権行使により厳しい基準を設けている」と話す。憲法制定時、政府は「自衛権の発動としての戦争も放棄した」と説明した。1954年に自衛隊が発足すると、個別的自衛権を認める解釈が確立した。1959年の最高裁判決も自衛権があると認めた。その後、政府は自衛権の発動としての武力行使をする場合の条件として「急迫かつ不正の侵害」「排除するために他の適当な手段がない」「必要最小限度」の三つの要件をまとめている。

国際機関の補助組織や国際連合大学などの独立した組織は、単体では「国際機関」とは言わず、その組織を設立した「国際機関の一部」とみなされる。これらの機関のなかには、国際連合の通常予算から資金を得ずに任意の拠出金によって採算を維持している組織も多い。

最後に、主な国際機関地球規模の機関:よく知られた普遍的国際機関を抜粋する:

| 国際連合(UN) |

| 国際連合貿易開発会議(UNCTAD) |

| 国際貿易センター(ITC) |

| 国際連合開発計画(UNDP) |

| 国際連合難民高等弁務官事務所(UNHCR) |

| 国際連合児童基金(UNICEF) |

| 国際連合世界食糧計画(WFP) |

| 国際司法裁判所(ICJ) |

| 国際刑事裁判所(ICC) |

| 国際連合食糧農業機関(FAO) |

| 国際民間航空機関(ICAO) |

| 国際労働機関(ILO) |

| 国際労使関係協会(IIRA) |

| 国際通貨基金(IMF) |

| 国際海事機関(IMO) |

| 国際電気通信連合(ITU) |

| 国際連合教育科学文化機関(UNESCO) |

| 万国郵便連合(UPU) |

| 世界銀行(WB)グループ |

| 国際復興開発銀行(IBRD) |

| 世界保健機関(WHO) |

| 世界知的所有権機関(WIPO) |

| 国際連合大学(UNU) |

| 国際決済銀行(BIS) |

| 国際原子力機関(IAEA) |

| 国際刑事警察機構(ICPO) |

| 経済協力開発機構(OECD) |

| 国際エネルギー機関(IEA) |

| 世界税関機構(WCO) |

| 世界貿易機関(WTO) |

これらの機関は国際や世界が頭についているが、世界中のどれくらいの国が尊重しているかということだ。特に昨今は国連の存在価値が危ぶまれている。

以下余白

月報編集室:主筆 上原 修 CPSM, C.P.M. JGA 特定非営利活動法人 日本サプライマネジメント協会