3.おわりに

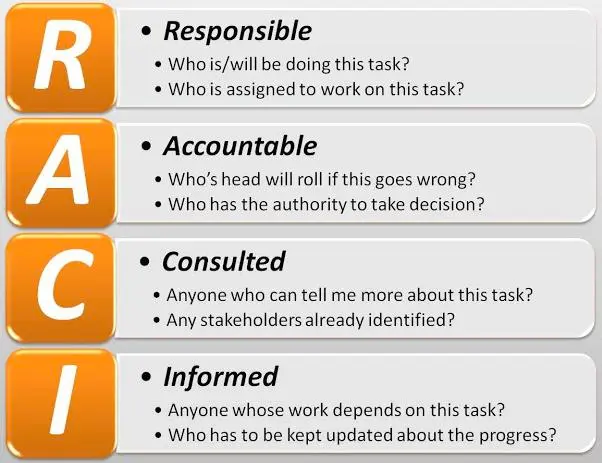

東京五輪の開会式当日にボランティアら向けの弁当約4000食が余り、多くが廃棄された。その理由は、発注量の多さと、発注に対する当日のシフトの実需との差がかみ合わずに食品ロスが大きくなった、夏の時期ということもあり、衛生上、原則廃棄せざるをえなかったということらしい。大会組織委員会は大会前、持続可能性に配慮した運営計画を策定、食品ロス対策を進めるための遺産とすると訴えていたが、この偉大な構想と取り組みは形骸化した。開会式で準備した弁当などの4割が廃棄されたことについて、イベントの規模が大きい分、誤差が生じるとは言え、多過ぎると指摘し、観客が入るのを前提にサプライヤーと契約し、無観客になっても発注量を変えていない背景もあった。マスコミ報道では、しばしば誰が注文したのか、誰が受注して、誰が支払ったのかということが話題に登る。購買調達でもよく模範とするRACIモデルができていれば簡単に解決すると思われる。欧米のフレームワークも時には役に立つ。日本人の間ではあまり個人を追及しない国民性があるが、仕事は別物と考えたい。

次の二つの課題を浮き彫りにし、役割を明確にするのがRACIの特徴だ。

課題1.責任の所在が曖昧:誰が責任を持つべきかが曖昧となりがちである

課題2.責任範囲が不明確:責任範囲の明確化・権限委譲が大切になる

企業経営者でなくともプロジェクトをかじった人なら誰でも経験している真の責任者の問題であり、筆者が大学院の講義でもワークショップをやることが多いが、社会人学生は同じ会社内でも個人名を出すことに抵抗があるようだ。それに比べ、欧米アジアでは、社内の上下関係なく平気で氏名を出して責任を問う習慣ができているようだ。この点は、日本では随分違う。

同じような事件がもう一つあった。今回の東京五輪を前に空港水際検査と入国者数・国と地域の名称で受入れ宿舎施設が混乱しており、特に民間施設やホテル旅館は組織委員会からの情報・連絡がないためなすすべがなかったという困惑。一体この国にはオリンピックを仕切る司令塔がいないのかと言いたくなる。今後検証が行われるかどうか不明だが、日本企業と日本社会特有の「兼務辞令」という課題が浮き彫りになるだろう。昔、或る大臣が兼務の多さを記者会見でひけらかしていたのを思い出す。一人の人間で多くの職務をこなすのは非効率だと伝えたい。先の司令塔にしても複数いや多数いれば責任の所在が失われる。ましてや兼務辞令を重ねると自身もどの職務に専念すべきかを迷うのは当たり前だ。つまり、下部組織、公的機関から見た場合の民間組織を意味するが、誰が責任者か分からないための混乱だろう。組織委員会やJOC、都庁、自治体という大きな組織が司令塔というのは形として素晴らしいと見えるが、実態は真の責任者がいないと同じことになる。

イベントに限って言うと、巷では、2000年以降の各種展示会や講演会で見かける会議エージェントの存在があり、公民を問わず、これらの会社を起用することが一般的だ。このエージェントは誰でもできそうな仕事だが、不特定多数の入場者、退場者を捌く技術に優れているため今では良く利用されている。費用対効果を考えれば十分成果があるものだ。経費節減には、組織委員会などが自分でやるのが最良だが、プロ組織への外部委託との比較をすれば回答が出て来る。

このイベント商売は、主催者の要望を伺い、運営計画、開催までのスケジュールなど企画書、見積書作成をする。そして利用用途、交通、宿泊、予算に合った最適な会場を提案できるよう都内多数の会場と業務提携し企画趣旨(ワクチン接種、入国者の動線確保、宿泊先までの同行など)に沿った提案が可能だ。事務局代行業務者として、五輪開催までのスケジュールの管理、参加者の受付・管理及び広報活動のほか、事前打ち合わせに基づいた会場レイアウトのご提案、当日配布する資料やプログラムなど制作、会場で必要となる映像、音響設備、インターネット環境の整備、看板等の手配と、またケータリングなど飲食の手配、宿泊、交通の手配も代行して受けることができる。また、このイベント会社の社員は、多くの人に非日常的な感動を提供するのが主たる仕事であり、イベントをスムーズに運営するためには事前の入念な計画と適切な役割分担が欠かせない。担当としては、まずイベントの準備や運営に必要な人員を確保する責任者の仕事があり、求人広告を出して必要な日時に必要な人員を集めるといった作業をする。また会場設営を担当する場合、各作業スタッフに的確な指示を出しながら、安全に会場設営ができるように配慮することの他、イベント当日の進行役、来場者の誘導などの担当もある。

多くの事故や事案は、オリパラ終了後に検証されることを祈るが、プロジェクトの基本に立ち返って、一人一人の役割と責任を再認識し、課業を粛々とこなして欲しいものである。

以下余白

月報編集室:主筆 上原 修 CPSM, C.P.M. JGA

特定非営利活動法人 日本サプライマネジメント協会